「知財戦略」を作るように上司に言われたんだけど、

何から手を付けたらいいか全然わからなくて。

「知財戦略」といわれても、抽象的で、

わかるようでわからないことが多いよね。

そうなんだ。

初めてのことだし、どうしたらいいの?

よし!それじゃあ今回は、

知財戦略を作る上で、まず最初に行うことを教えていくよ。

企業の知財担当者、経営者の皆様、こんにちは。

「知財戦略を立てろと言われたけれど、何から手をつければ…」

そんな風に、途方に暮れた経験はありませんか?

大丈夫です。多くの人が通る道です。

壮大な知財戦略を描く前に、まず絶対にやるべきこと。

それは、自社の「事業」そのものを深く理解することです。

なぜなら、知財戦略は、事業戦略という車の「両輪」だからです。

事業の成功なくして知財戦略の成功はありません。

事業がどこへ向かっているのか(目論見)、今どこにいるのか(現状)を知らずに、効果的な知財戦略は立てられないのです。

それはまるで、現在地を知らずに航海に出るようなもの。

どこへ進めば良いかわかりませんよね。

この記事は、知財戦略立案の【Step1:内部情報を知る】の最初のステップです。

あなたの会社の「羅針盤」となる、事業の現状と目論見を把握するための具体的な方法を解説します。

さあ、戦略立案の確かな第一歩を踏み出しましょう!

✓ なぜ知財戦略の最初に「事業理解」が必要不可欠なのか?

✓ 自社事業の現状と目論見を把握するための「5つの視点」

✓ 各視点の分析が、知財戦略にどう繋がるのか?

知財戦略の出発点:「自社事業」を解像度高く理解する5つの視点

まず、自社の事業について、以下の5つの視点から情報を集め、整理してみましょう。

これらの情報は、社内の様々な部署が持っているはずです。

- 提供価値: 誰に、何を、どう届け、なぜ「選ばれる」のか?

- 財務状況と将来目標: 事業の体力と目指す場所は?

- 競合環境: 誰がライバルで、どう違うのか?

- 自社の強み: 勝てる武器は何なのか?

- 自社の問題・課題: 乗り越えるべき壁は何か?

では、それぞれの視点と、それが知財戦略にどう繋がるのかを見ていきましょう。

視点① 提供価値:誰に、何を、どう届け、なぜ「選ばれる」のか?

自社が提供する商品やサービスの提供価値を明確にすることは、知的財産戦略立案の出発点です。

具体的には、次の点を明確にすることで、自社商品・サービスの提供価値を、より正確に理解できます。

- 誰に: どのようなお客さまに提供しているのか、ターゲット顧客の明確化

- 何を: どのような商品やサービスを提供しているのか、その特徴や機能の具体化

- どのように: どのように提供しているのか、販売チャネルやサービス提供方法の具体化

- どのような価値を: どのような価値を提供しているのか、顧客の課題を解決する点や、競合との差別化ポイントの明確化

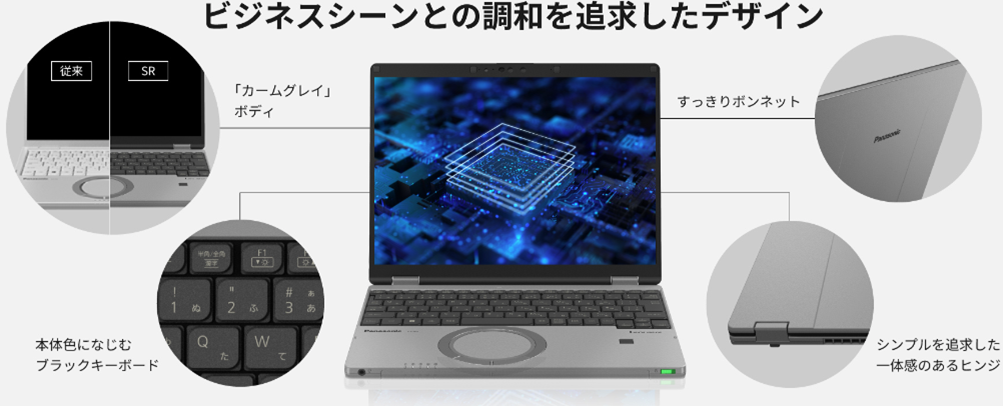

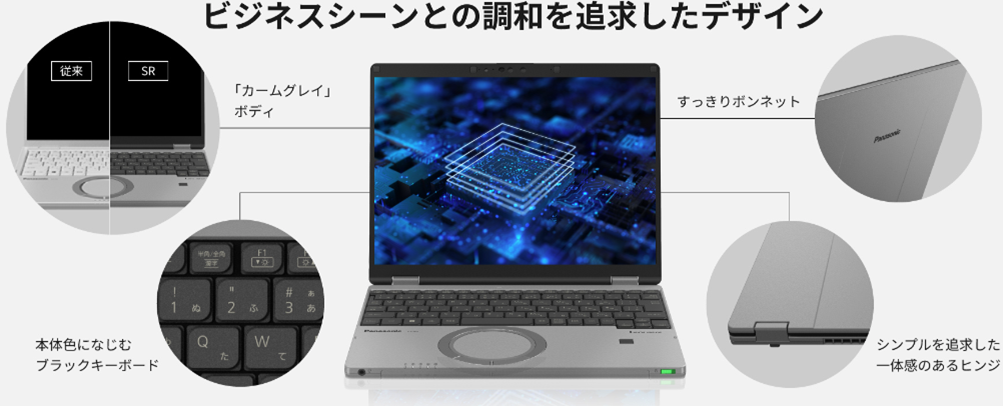

例えば、私が使っているPanasonic社のPC、「Let’s note」シリーズについて見てみましょう。

(以下、Panasonic社ホームページより引用)

- 誰に:「 働く人」をターゲット。特に、「モバイルで働く人」

- 何を: パソコンの提供。軽量で持ち運びやすく、頑丈で、キーボード等の入力のしやすさが特徴

- どのように: 店舗、インターネット、HPでのアピール等

- どのような価値を: 働き方を自由にする、働く人の能力を最大化する、いつでも当たり前の仕事ができる。

パソコンも各社様々なものを出していますし、同じ企業からも、複数のシリーズが出されています。

その一つのLet’s noteをとっても、独自の価値があり、他社やほかのシリーズとの差別化が図られていることがわかると思います。

【知財戦略への接続】

この「選ばれる理由」となっている価値(例:軽量化技術、頑丈設計、ブランドイメージ)こそ、知財で守り、さらに強化すべき対象です。

あなたの会社の「選ばれる理由」は何ですか?

それは知財で守られていますか?

視点② 財務状況と将来目標:事業の体力と目指す場所は?

自社の財務状況を把握することは、事業の現状を客観的に評価するために不可欠です。

次の点を明確にすることで、自社事業の数値上の位置付け、及び将来の展望を把握することができます。

- 売上: 商品やサービスの売上高、顧客別売上高などを分析し、売上の推移や構成比を把握しましょう。

- 利益: 利益率の推移、原価構成比などを分析し、把握しましょう。

- 将来の見込み: 中長期的な売上目標や利益目標をどのように考えているのか、現時点での見込みを把握しましょう。

これらの情報は、知財部だけでは分からないかもしれません。でも大丈夫。事業部門や経理部門、IR資料など、社内には情報源があります。積極的にアクセスしましょう。

【知財戦略への接続】

事業の体力(財務状況)は、知財活動にどれだけ投資できるかの目安になります。

そして、会社が目指す方向性(将来目標)と知財戦略のベクトルを合わせることが極めて重要です。

将来伸ばしたい事業領域で、知財はどんな貢献ができますか?

視点③ 競合環境:誰がライバルで、どう違うのか?

競合企業の動向を把握することは、自社の知財戦略を立てる上で非常に重要です。

なぜなら、競合の動向は、自社事業に、良くも悪くも影響を受けるからです。

次の点を明確にすることで、自社事業と競合事業との違い、及びどのように影響を受けるかをまずは把握しましょう。

- 競合企業: 直接的な競合だけでなく、間接的な競合も洗い出し、ピックアップしましょう。

- 競合品: 競合製品・サービスの特徴、価格、提供価値、マーケティング戦略などを分析し、自社製品との差別化ポイントを明確にしましょう。

先ほどの例で挙げた、「Let’s note」の競合品には、どのようなものがあるか、見てみましょう。

「Let’s note」の競合品としては、NEC「LAVIE」シリーズの「VersaPro」、富士通社「LIFEBOOKシリーズ」、東芝「dynabookシリーズ」などがあげられるでしょう。

これらは、軽量性、堅牢性、長時間駆動などを訴求した商品になります。

このように、何かしら競合となる商品・サービスは存在します。

そのため、競合を意識せずに自社事業を行うことはできません。

むしろ、競合を意識することで、自社事業をより良いものにしていく意気込みが必要でしょう。

【知財戦略への接続】

競合の動きは、自社の事業に直接影響します。

競合はどんな知財戦略をとっていますか?

競合との差別化ポイントを、知財でさらに強化したり、守ったりする必要はありませんか?

競合分析は、自社の取るべき知財戦略を考える上で不可欠です。

視点④ 自社の強み:勝てる武器は何なのか?

自社事業の強みを明確にすることで、対象となる市場において、どのように生き残っていくのがよいのかが明確になります。

例えば、次に挙げるようなことに着目し、競合他社と比較して、自社事業の強みを明確にしましょう。

- 技術力: 特許取得件数、ノウハウ、研究開発体制など、自社の技術的な強みがあるか、確認しましょう。

- ブランド力: ブランドイメージ、顧客ロイヤルティ、市場での認知度など、自社のブランド力を評価しましょう。

- 人材: 従業員のスキル、経験、専門知識など、人的資源の強みを評価しましょう。

- 商品の価格:競合よりも商品の価格が安い場合、一般に、お客様に選ばれやすくなります。

- 外部との関係性:他社との関係性により、自社が優遇される場合等があり、これが自社の強みとなることもあります。

【知財戦略への接続】

これらの強みは、知財によって支えられていたり、さらに強化できたりする可能性があります。

例えば、独自技術は特許で保護されていますか?

ブランド名は商標登録されていますか?

知財そのものが、あなたの会社の強力な武器になっていませんか?

視点⑤ 自社の問題・課題:乗り越えるべき壁は何か?

自社の事業の問題点を明確にすることで、知的財産戦略で解決し得る問題を特定することができます。

例えば、次に挙げるようなことをに着目し、自社の事業上の問題を明確にしましょう。

- 技術的な問題: 競合との技術格差、特許侵害のリスクなど、技術的な問題を洗い出しましょう。

- 市場の問題: 市場規模の縮小、新規参入者の増加など、市場環境の変化による問題を洗い出しましょう。

- 商品価格の問題:他社と比較して高価格のため選ばれない、低価格のため利益が出ない等、価格面の問題を洗い出しましょう。

- 商品品質の問題:他社と比較して、品質面で劣る部分がないか、洗い出しましょう。

- 経営的な問題: 財務状況の悪化、資金調達の困難など、経営上の問題を洗い出しましょう。

【知財戦略への接続】

これらの問題の中には、知財戦略によって解決・軽減できるものがあるかもしれません。

例えば、他社特許の侵害リスクは、事前の調査や設計変更(対処)で回避できます。

技術的な課題は、他社からの技術導入(折衝)で解決できるかもしれません。

課題を把握することで、知財戦略の具体的なテーマが見えてきます。

まとめ:現在地と目指す未来を知り、戦略のスタートラインへ

今回は、知財戦略立案の最初のステップとして、自社の事業を深く理解するための「5つの視点」を解説しました。

- 提供価値(なぜ選ばれるか?)

- 財務・将来目標(体力と目指す場所)

- 競合環境(誰と戦うか?)

- 自社の強み(武器は何か?)

- 自社の問題・課題(壁は何か?)

これらの情報を集め、整理することで、あなたの会社の「現在地」と「目指す方向性(目論見)」がおぼろげながら見えてきたはずです。

そして、その過程で事業部門など、社内の仲間とのコミュニケーションも深まったのではないでしょうか。

これで、ようやく知財戦略立案のスタートラインに立ちました!

次のステップへ!

事業の全体像が見えたら、次は「自社の知的財産そのもの」に目を向けるステップに進みます。

次回【Step1-2】では、自社が保有する特許やノウハウなどの「知財ポートフォリオ」をどのように把握・評価するか、その具体的な方法について解説します。

こちらの記事もぜひ参照してください。

コメント