特許の「クリアランス調査」という言葉を聞いたことあるけど、

これって、何をすることなの?

クリアランス調査というのは、例えば自分が商品を販売しようとするとき、他の人の特許を侵害していないか確認する調査だよ。

へ~そうなんだ。

でも、何だか難しそうな調査だね。

具体的にどんなツールを使って、どのように調査するの?

綿密な調査は大変だけど、大まかな調査であれば、誰でもできるよ。

ここでは、調査の具体的な方法も教えていくよ。

「新製品のアイデアが出た!でも、他社の特許を侵害していないか不安…」

「知財部に配属されたけど、特許クリアランス調査(FTO調査)って何から手をつければいいの?」

そんな悩みを抱えるあなたへ。

この記事では、特許クリアランス調査(権利侵害予防調査、FTO調査とも呼ばれます)の基本から実践的な手順、便利なツール、そして調査の肝となる「検索式の作り方」まで、初心者の方でもスムーズに理解し、明日からの業務に活かせるよう丁寧に解説します。

特許侵害のリスクを未然に防ぎ、安心して事業を進めるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

✓ 特許クリアランス調査の全体像と重要性がスッキリわかる

✓ 調査の具体的なステップが明確になり、迷わず進められる

✓ 無料・有料ツールの特徴と使い分けが理解できる

✓ 効果的な検索式を作成するコツが身につき、調査精度がアップする

✓ 調査結果を的確にまとめ、自信を持って報告できるようになる

1.特許クリアランス調査(権利侵害予防調査)とは? – なぜ必要?

特許クリアランス調査とは、自社がこれから製造・販売しようとしている製品やサービスが、他者の有効な特許権を侵害していないかを確認するための調査です。

FTO調査 (Freedom To Operate survey) とも呼ばれ、事業活動の自由度を確認するという意味合いがあります。

もし、他者の特許権を侵害してしまったら…?

想像してみてください。

多大な費用と労力をかけて開発した新製品が、販売開始直後に特許権侵害で訴えられたら…。

- 販売差止: 製品の販売停止を余儀なくされる可能性があります。

- 損害賠償: 多額の損害賠償金を請求されることがあります。(過去には数億円規模の賠償事例も)

- 在庫廃棄: 製造した製品や部品の廃棄が必要になるかもしれません。

- 信用失墜: 顧客や取引先からの信頼を大きく損なう恐れがあります。

- ブランドイメージ低下: 企業全体のブランドイメージが悪化する可能性も。

このような事態を避けるため、事前に特許クリアランス調査を行い、事業リスクを最小限に抑えることが非常に重要です。

いつ行うべき?

理想的なのは、製品開発の初期段階から調査を意識することです。

例えば、

- アイデア構想段階

- 基本設計段階

- 試作品完成段階

- 本格的な製造・販売前

早い段階でリスクを発見できれば、設計変更などの対応も柔軟に行えます。

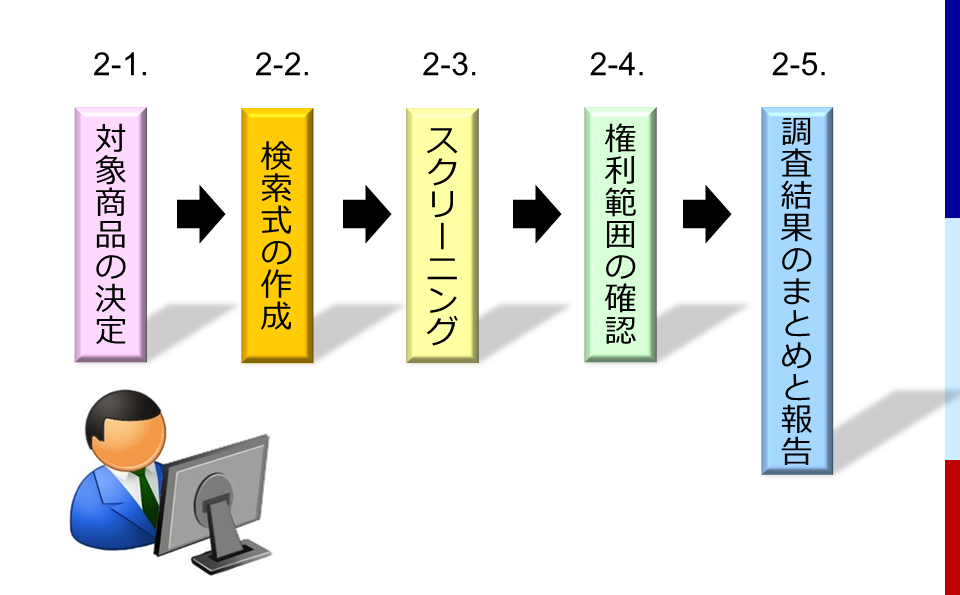

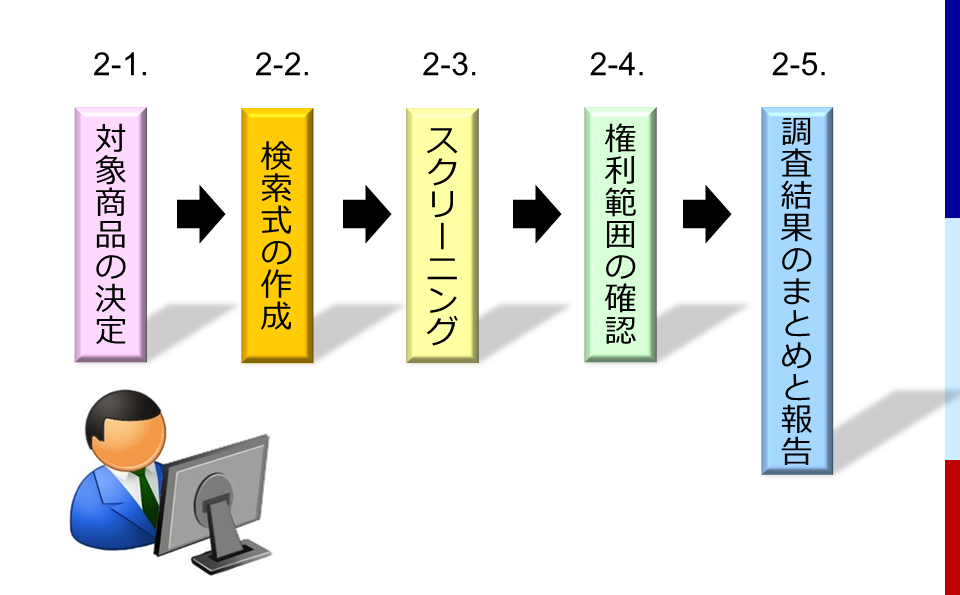

2.クリアランス調査の5つの手順

「調査って難しそう…」と感じるかもしれませんが、基本的な手順を押さえれば大丈夫。

ここでは、一般的な特許クリアランス調査の進め方を5つのステップで解説します。

2-1. 対象商品の特定 – 何を調べるか明確にしよう

まず、調査対象となる製品やサービスの技術内容を正確に把握します。

曖昧なまま調査を進めると、焦点がぼやけてしまい、適切な結果が得られません。

最低限、以下の点は明確にしておきましょう。

- どのようなコンセプトで作られているのか。(製品の目的、解決したい課題)

- どのような技術的特徴があるのか。(従来技術との違い、独自性のある部分)

- どのような原材料、部品が使われているのか。(特に主要な構成要素)

- どのような作り方(製造方法)をしているのか。(特徴的な製法など)

- どのような使われ方をするのか。(製品の用途、動作原理)

これらの情報を整理するために、「製品仕様書」「設計図(特に特徴的な構造を示した図)」「製造フロー図」「製品説明資料」などを参照すると良いでしょう。

この段階で技術内容を深く理解することが、後の検索式作成や侵害判断の精度を高めます。

2-2.検索式の作成 – 調査の設計図を作ろう

対象製品の技術内容が明確になったら、次はその技術に関連する他社の特許文献を効率的に探し出すための「検索式」を作成します。

検索式は、特許データベースから目的の文献群を呼び出すための命令文のようなものです。

なぜ検索式が重要なのでしょうか?

世界中には膨大な数の特許文献が存在します。

それらを一つひとつ目で確認するのは不可能です。

適切な検索式を作成することで、調査対象を絞り込み、効率的かつ網羅的に関連特許を見つけ出すことができます。

具体的な検索式の作り方は「4.効果的な検索式の作り方」で詳しく解説しますので、ここでは「調査の設計図」を作るステップだと理解しておきましょう。

2-3.スクリーニング – 効率的に候補を絞り込もう

作成した検索式を特許データベースに入力すると、多数の特許文献(公報)がヒットするでしょう。

しかし、その全てが対象製品と密接に関連しているわけではありません。

中には、キーワードが一致しただけで内容は全く関係ない「ノイズ」と呼ばれる文献も多く含まれています。

スクリーニングとは、このノイズを効率的に取り除き、本当に確認が必要な特許文献を選び出す作業です。

スクリーニングのコツ:

- まずは「発明の名称(タイトル)」「要約」「代表図」をチェック:

これらを見るだけで、多くの場合、対象製品との関連性が低いものは判断できます。 - 明らかに分野違いのものは素早く除外:

例えば、食品に関する技術を調べているのに、機械構造に関する特許が出てきた場合などです。 - キーワードがヒットしていても文脈が異なるものは除外:

例えば「センサー」というキーワードで検索し、医療用センサーの特許がヒットしたが、自社製品は自動車用センサーである場合など、用途や課題が大きく異なればノイズの可能性が高いです。 - 判断に迷うものは保留:

少しでも関連がありそうだと感じたら、一旦残しておき、次のステップで詳細に確認します。

スクリーニングの段階では、あまり時間をかけすぎず、スピーディーに進めることが重要です。

2-4.権利範囲(請求項)の確認 – 侵害判断のキモ

スクリーニングで絞り込まれた特許文献について、いよいよ権利侵害の可能性を判断していきます。

特許権の保護範囲、つまり「どこまでがその特許の権利なのか」を定めているのが、

特許公報の「特許請求の範囲(クレーム)」という部分です。

請求項は、「請求項1」「請求項2」…と複数の項目で記載されていることが一般的です。

請求項確認の基本:

- 独立請求項からチェック:

通常、請求項1が最も広い権利範囲を示す「独立請求項」です。

まず、この独立請求項と対象製品を比較します。 - 構成要件分解と比較(オールエレメンツルール):

請求項に書かれている技術的な構成要素(例:「Aと、Bと、Cとを有する〇〇装置」)を一つひとつ分解し、それら全てが対象製品に含まれているかを確認します。

一つでも欠けていれば、原則として権利侵害にはなりません(これを「オールエレメンツルール」または「構成要件充足性の原則」と呼びます)。 - 従属請求項も確認:

独立請求項をさらに限定したり、具体化したりするのが「従属請求項」です(例:「請求項1に記載の〇〇装置であって、前記Aは△△であることを特徴とする〇〇装置」)。

独立請求項の権利範囲に入らない場合でも、従属請求項の限定が付加された範囲ではどうかも確認が必要です。 - 文言だけでなく、発明の詳細な説明や図面も参照:

請求項の言葉の意味が曖昧な場合や、具体的な実施態様を理解するためには、「発明の詳細な説明」や「図面」も参照して総合的に解釈します。

この請求項と対象製品の対比作業は、クリアランス調査の中で最も専門的な判断が求められる部分です。

判断に迷う場合は、必ず上司や先輩、あるいは弁理士などの専門家に相談しましょう。

2-5.調査結果のまとめと報告 – 分かりやすく伝え、次のアクションへ

関連特許との対比検討が終わったら、調査結果を整理し、関係者に報告する必要があります。

報告書は、調査の結論と今後の対応策を判断するための重要な資料となります。

報告書に盛り込むべき主な項目例:

- 調査目的・対象製品の概要:

何のために、何を調査したのかを明確にします。 - 調査範囲:

使用した検索データベース、検索式、調査対象国、調査期間などを記載します。 - スクリーニング結果:

ヒット件数、スクリーニングで除外した件数、精査対象とした件数など。 - 発見された要注意特許リスト:

対象製品と関連性が高い、または権利侵害の可能性があると判断された特許のリスト。(特許番号、発明の名称、出願人、権利状況など) - 各要注意特許との対比検討結果:

各特許の請求項と対象製品の構成を比較し、権利範囲に入る可能性(リスクの度合い:高・中・低など)を具体的に記述します。 - 結論と対応策の提案:

調査全体の結論(例:現時点では権利侵害の可能性が高い特許は見当たらない、〇〇特許について注意が必要など)と、今後の対応策の案(例:設計変更の検討、専門家への詳細鑑定依頼、ライセンス交渉の検討、特許無効調査の実施など)を提示します。

報告時の注意点:

・不明点や判断に迷う点は正直に伝える:

無理に結論を出さず、専門家の助言が必要な場合はその旨を明記します。

・客観的な事実に基づいて報告する:

個人的な憶測ではなく、調査で得られた証拠に基づいて記述します。

・リスクの度合いを明確に伝える:

どの特許が、どの程度危険なのかを分かりやすく伝えます。

・専門用語は分かりやすく解説する:

報告相手が知財の専門家でない場合も考慮し、平易な言葉で説明するよう心がけます。

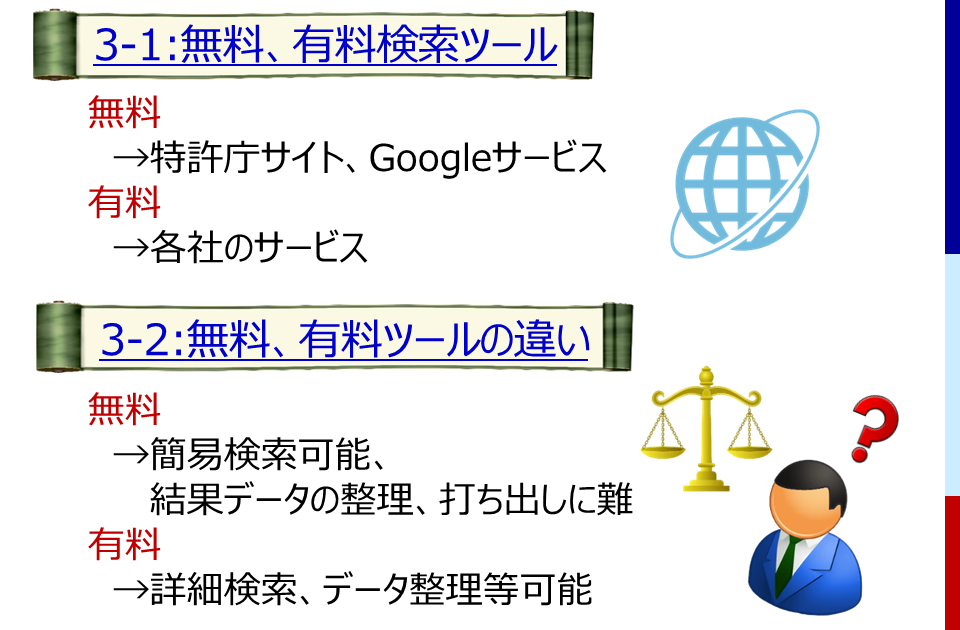

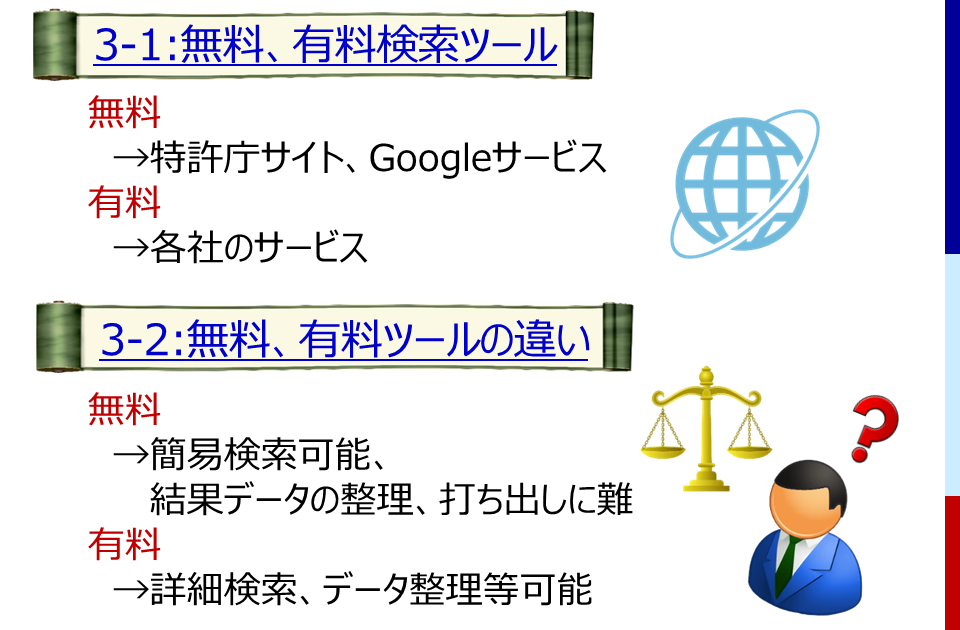

3.検索手段 – 調査の武器を選ぼう

特許クリアランス調査を行うためには、特許文献を検索するためのツールが必要です。

ここでは、代表的な無料ツールと有料ツール、そしてそれらの違いについて解説します。

3-1.無料で使えるー主な特許検索ツール

まずは、費用をかけずに利用できる代表的な無料ツールを紹介します。

初心者の方が調査に慣れるためには、これらのツールから試してみるのがおすすめです。

特許調査ツールは、無料のものと有料のものがあります。

無料のツールには、例えば以下のようなものがあります。

- 「J-PlatPat」(特許情報プラットフォーム)

・提供元:独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)

・URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

・特徴:日本の特許・実用新案・意匠・商標を網羅的に検索できる公式データベース。

公報テキストの閲覧やPDFダウンロードが可能。特許分類(FI、Fターム)を使った検索も充実。

初心者向けの「簡単検索」から、詳細な条件設定が可能な「特許・実用新案検索」まで対応。

・「Google Patents」

・提供元:Google

・URL: https://patents.google.com/

・特徴:日本を含む世界各国の特許文献を検索可能。

シンプルなインターフェースで直感的に操作しやすい。

キーワード検索が中心だが、特許分類(CPC、IPC)での絞り込みも可能。

機械翻訳機能も便利。

これらの無料ツールでも、キーワードや特許番号、特許分類などを指定して基本的な調査を行うことができます。

無料ツールであるJ-platpatを使った簡易調査方法については、こちらも参考にしてみてください。

3-2. 有料の特許検索ツールとそのメリット

より高度で効率的な調査を行うためには、有料の特許検索データベースサービスを利用する企業が多いです。

代表的な有料ツール例:

- JP-NET (日本パテントデータサービス株式会社)

- Patent SQUARE (パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社)

- HYPAT-i (株式会社発明通信社)

- Derwent Innovation (クラリベイト・アナリティクス社)

- PatSnap (PatSnap社) など

有料ツールの主なメリット:

・ユーザーサポート:

操作方法のサポートや、効果的な検索方法に関するトレーニングを受けられる場合がある。

・高度な検索機能:

より複雑な検索式の組み合わせ、近傍演算子(特定の単語同士が近くにある文献を検索)、統計分析機能などが利用可能。

・網羅性の高いデータ:

無料ツールではカバーしきれない国の特許情報や、より詳細な書誌情報、リーガルステータス(権利状況)情報などが含まれている場合がある。

・分析・可視化機能:

検索結果をグラフ化したり、パテントマップを作成したりする機能が充実しており、技術動向の把握や競合分析に役立つ。

・効率的な文献管理:

検索結果の保存、評価コメントの付与、フォルダ分け、アラート設定(特定分野の新規公開特許を通知)など、大量の文献を効率的に管理・共有するための機能が豊富。

3-2.無料ツールと有料ツールの違い・使い分け

無料ツールと有料ツールの主な違いを表にまとめました。

| 比較項目 | 無料ツール (J-PlatPat, Google Patentsなど) | 有料ツール |

|---|---|---|

| 費用 | 無料 | 月額数万円~数十万円以上(サービスによる) |

| 収録範囲 | 日本中心、一部海外 (Google Patentsは広範囲) | より広範な国、詳細な書誌情報・権利情報 |

| 検索機能 | 基本的なキーワード、分類、論理演算子 | 高度な検索演算子、AI活用、統計解析 |

| 分析機能 | 限定的 | パテントマップ作成など多機能 |

| 文献管理 | 限定的(ダウンロードなど) | 保存、評価、共有、アラートなど効率化機能が豊富 |

| サポート | FAQ、マニュアル中心 | 専用サポート、トレーニングあり |

| 主な利用シーン | 個人学習、簡易調査、特定文献の確認 | 本格的なクリアランス調査、無効資料調査、技術動向分析 |

使い分けのポイント:

- まずは無料ツールで基本操作に慣れる:

初心者の方は、まずJ-PlatPatやGoogle Patentsを使って、特許検索の感覚を掴みましょう。 - 調査の重要度・頻度・予算に応じて有料ツールを検討:

定期的に詳細なクリアランス調査を行う必要がある場合や、より高度な分析が求められる場合は、有料ツールの導入を検討すると良いでしょう。

多くの企業では、知財部門は有料ツールを契約して業務を行っています。

4.効果的な検索式の作り方 – 調査精度を上げるテクニック

検索式は、特許クリアランス調査の成果を左右する非常に重要な要素です。

ここでは、調査漏れを防ぎつつ、効率的に関連特許を見つけ出すための検索式の作り方を解説します。

4-1.キーワード検索と分類検索

それでは、実際に検索するとき、どのように検索を行うのでしょうか。

検索方法は、主に、

「キーワード検索」

と、

「分類検索」

があります。

特許クリアランス調査では、この「キーワード検索」と「分類検索」組み合わせて検索を行うとよいでしょう。

「キーワード検索」とは、直接関連するキーワードを打ち込み、そのキーワードに関係する特許をピックアップする方法です。

この検索方法の良いところは、直感で検索ができ、対象のキーワードに直結する特許をピンポイントでピックアップできるところです。

一方、この検索方法のデメリットは、調査漏れが発生しやすいことです。

例えば、「リンゴジュース」に関する特許を調べたくて、検索窓に

「りんご ジュース」

と打ち込んだとします。

そうすると、リンゴジュースに関する特許をピックアップできるでしょう。

しかし、

「アップルジュース」

「アップル飲料」

「アップルを使った飲み物」

「果実を使った飲料」

というように記載されたものは、ピックアップすることができません。

リンゴジュースと書かれたものしか拾ってくれないからです。

キーワード検索には、このようなメリットとデメリットがあるのです。

一方、「分類検索」とは、特定の観点毎に振り分けられた「分類」を基に調査を行っていくことです。

各特許には、様々な観点で分類タグが付与されています。

例えば、「野菜」とか、「果実」とか、「飲料」とか、「リンゴ」とか。

この分類は、意味で分類されていますので、特許に「(果物の)アップル」と記載されていても、「リンゴ」の分類に振り分けられています。

そのため、言葉の違いによる調査漏れを防ぐことができるのです。

つまり、分類検索の良いところは、調査漏れをなくしやすいところです。

一方、分類検索のデメリットは、ノイズを拾ってきやすくなることです。

ピンポイントで調査をするのではなく、広めに検索を行うことになるため、ターゲットとなる公報とは関連性の低い公報(ノイズ)もピックアップされることになります。

特許クリアランス調査では、調査漏れを防ぐことが第一ですので、「キーワード検索」と「分類検索」をうまく組み合わせて検索を行うことが適切でしょう。

4-2.論理式の作成 – AND・OR・NOTを使いこなそう

それでは、具体的に検索式はどのように立てていくのでしょうか。

検索式は、「論理式」という形式で作ります。

「論理」というと、難しそうに聞こえるかもしれません。

しかし、実際には、小学校程度の算数の知識があれば、誰でも作ることができますので、心配しなくても大丈夫です。

この検索式の作成に使うものは、算数でいうところの、

「+(足し算)」

「×(掛け算)」

「-(引き算)」

位です。

検索に用いる論理式では、

- +(足し算)は、「or」で表します。

- ×(掛け算)は、「and」で表します。

- ー(引き算)は、「not」で表します。

具体的に見ていきましょう。

例えば、「リンゴ、アップル」の範囲を仮に「A」とします。

「ジュース、飲み物」の範囲を「B」とします。

リンゴに関するものと、ジュースに関するもの全てをピックアップしたい場合、

「A or B」

と論理式を立てることで、リンゴやジュースに関するものをピックアップできます。

これには、リンゴの食べ物であったり、オレンジジュースに関するものも含まれるでしょう。

一方、リンゴであり、かつジュースであるもの、つまりリンゴジュースに関する物をピックアップしたい場合、

「A and B」

と論理式を立てることで、リンゴジュースに関するものをピックアップできます。

これには、リンゴの食品や、オレンジジュースは含まれません。

最後に、リンゴであって、かつ、ジュースであるものを含みたくない場合、

「A not B」

と論理式を立てることができます。

これには、リンゴジュースは含まれないことになります。

つまり、リンゴに関する物で、ジュースではない物、例えばリンゴの食品などがピックアップされます。

これら、3つの記号をうまく使い分けて、調査をしたい範囲を特定していくとよいでしょう。

まとめ

本記事では、企業の知財担当者、特に業務経験の浅い方に向けて、特許クリアランス調査の重要性から具体的な手順、検索ツールの選び方、そして効果的な検索式の作り方まで、実践的なポイントを解説しました。

特許クリアランス調査は、新製品・サービスを安心して世に送り出し、他社の特許権侵害リスクを未然に防ぐために不可欠な業務です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、基本的な手順とコツを理解し、実際に手を動かしてみることで、必ずスキルアップできます。

特許調査には、クリアランス調査以外にも、自社の発明を特許出願する前に行う「先行技術調査」や、他社の厄介な特許を無効化するための証拠を探す「無効資料調査(特許異議申立・無効審判資料調査)」など、目的に応じた様々な種類があります。

これらの調査についても、以下の関連記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

さらに深く特許調査を学びたい方のために、おすすめの特許調査関連書籍を紹介する記事もご用意しました。

ステップアップに役立つ一冊を見つけて、知識を深めてみてはいかがでしょうか。

この記事が、あなたの特許クリアランス調査への取り組みを力強くサポートし、自信を持って業務を進めるための一助となれば幸いです。

恐れずに、まずは一歩を踏み出してみてください。

応援しています!

コメント